观韬视点 | 对赌协议涉税争议及解决路径初探(一)——附业绩补偿条款的转让型对赌协议

作者:闵丹 焦茂盛 刘颖

引言:对赌协议,又称估值调整协议(Valuation Adjustment Mechanism),是指投资方与融资方在达成股权投资协议时,为了解决双方对于目标公司未来业绩的不确定性而设立的一种机制。

对赌协议通常约定如果目标公司在未来一定期限内未能实现约定的业绩目标,融资方则通过股权回购、股权补偿、金钱补偿等方式对目标公司未来的估值进行调整的协议。

实践中,既有增资时公司、股东或实际控制人与投资人签订的对赌协议(增资型对赌),亦有转让时股权转让方与受让方签订的对赌协议(转让型对赌);从对赌方式看,则一般以附回购条款的对赌和附业绩补偿条款的对赌;对赌各方当事人既有自然人等个人所得税纳税人,也有公司等企业所得税纳税人。

20世纪90年代,中国创业投资市场兴起,对赌协议开始被引入中国,主要用于风险投资协议中。21世纪初,随着中国创业投资市场快速发展,对赌协议的运用越来越广泛,主要包含公司业绩对赌、上市对赌和股权回购对赌等形式,主要集中在北京、广东、浙江、上海和江苏等经济发达地区。

2019年全国法院民商事审判工作会议纪要(九民纪要)关于“对赌协议”的效力及履行问题中,规定对于投资方与目标公司的股东或者实际控制人订立的“对赌协议”,如无其他无效事由,认定有效并支持实际履行;但投资方与目标公司订立的“对赌协议”是否有效以及能否实际履行,存在争议,并规定了相应的处理规则。

对赌协议的有效性虽然在民商法领域得到确认,然而由于税法的滞后性,出现了诸多涉税争议和问题,特别是对赌失败后,税务机关拒绝股权转让人的退税申请,引发了人们对于税收中性、量能课税及实质征税等原则的思考,同时对创业企业和投资机构都造成了负面影响。

一、案例的引出

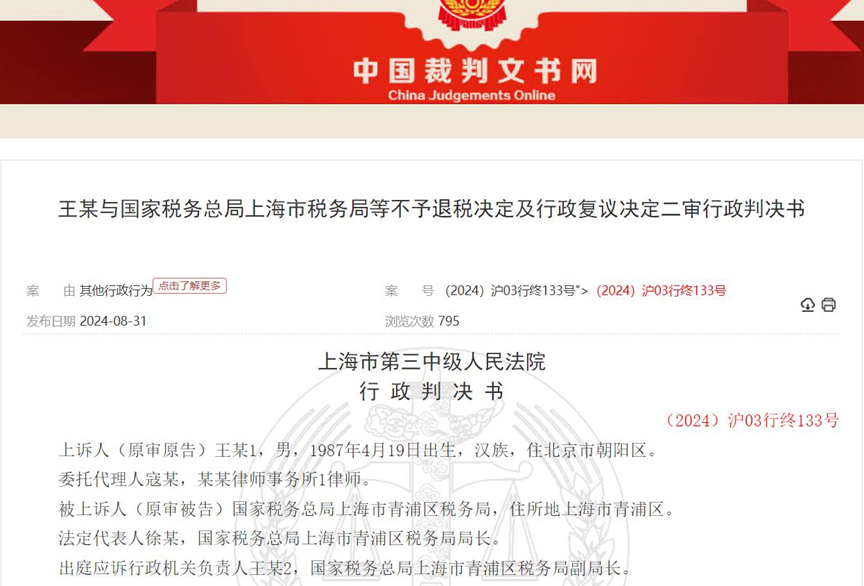

(图片来源:裁判文书网)

作为涉税行政案件集中管辖的上海市第三中级人民法院在裁判文书网上公布(2024)沪 03 行终 133 号行政判决书后,在投资界、财税界、法律界引发广泛关注。这是一起关于股权转让对赌失败,业绩补偿后向税务局申请退税失败的典型案例。法院的判决结果表明,股权转让方不但对赌失败,进行业绩补偿,还要面临着实际税率高达37.84%个税负担,可谓“雪上加霜”,足以引起类似交易当事人的足够重视。我们梳理一下这起案例的来龙去脉……

【基本案情】

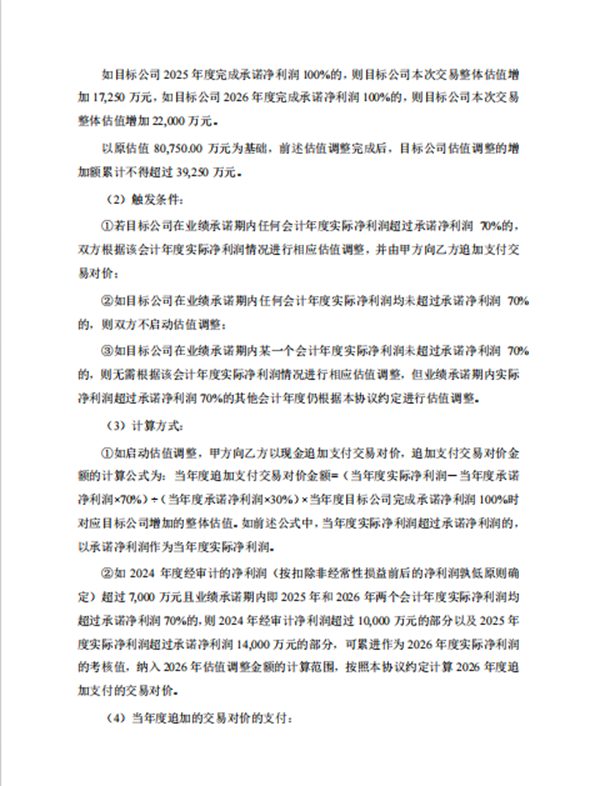

1、交易背景与对赌协议

2015年12月至2016年6月,自然人王某与上市公司甲公司签订《购买资产协议》及《利润预测补偿协议》,约定甲公司以11.5亿元收购王某持有的目标公司乙公司50%股权(与袁某某共同持有乙公司100%股权),其中现金支付2.5亿元(包括甲公司支付现金时代扣代缴王某个税5000万元),股票对价3.25亿元(合计5.75亿元)。双方约定,若乙公司2016-2019年度净利润未达标,王某需按约定补偿股份。交易完成后,王某于2016年9月完成股票登记,并于2017年11月补缴股票对价部分的个人所得税6400万元(王某股权原始出资额为500万元)。

2、对赌失败与补偿履行因乙公司2018、2019年连续未达业绩承诺,王某需分两次补偿甲公司股份(2018年补偿2073万股,2019年补偿671.8万股),补偿股份以1元回购并注销。

【生效裁判】

2022年10月,王某以实际股权转让收入减少为由,向上海市青浦区税务局申请退还多缴的税款5374万元,但被驳回。经行政复议、一审(案号:(2023)沪7101行初518号)及二审,法院最终维持不予退税决定。

【司法争议焦点与判决逻辑】

法院围绕两大核心问题展开分析,最终驳回王某的诉讼请求:

1. 补偿义务的履行是否影响案涉股权转让所得的确定

法院认为,在民商事交易中,上诉人王某因履行《购买资产协议》《利润预测补偿协议》等一揽子协议而导致股权转让的实际所得减少,但该所得的减少,并非是对股权转让交易总对价的调整,而是对经营风险的补偿。交易各方在确定交易总对价为115,000万元后,未对乙公司的减值进行测试,未对乙公司估值重新进行调整。双方约定的净利润未达标并不意味着乙公司估值必然下降。

其次,根据财税【2015】41号文第二条规定,个人以非货币性资产投资,应于非货币性资产转让、取得被投资企业股权时,确认非货币性资产转让收入的实现。从个税法角度看,王某股权转让所得及纳税义务在2016年9月已经最终确定。

最后,采用预缴加汇算清缴模式的个人所得税,仅限于居民个人取得综合所得或经营所得,不适用于本案的财产转让所得。因此,王某分两次补偿甲公司股份,共获回购总价2元,该总价虽然与取得股份时的价值存在差额,但无法通过预缴加汇算清缴模式来重新核定应纳税额。

2. 补偿义务的履行是否可以成为退税的理由

甲公司定向发行的股份于2016年9月登记至上诉人名下,上诉人转让乙公司股权所得已确定,股权转让行为已经完成,上诉人不存在不应当缴纳个人所得税的情形。虽然上诉人股权转让的实际获益最终随着《购买资产协议》《利润预测补偿协议》等一揽子协议整体履行完毕而确定,但是,在税收领域,目前尚未针对此类交易模式设计专门的税收征管安排。

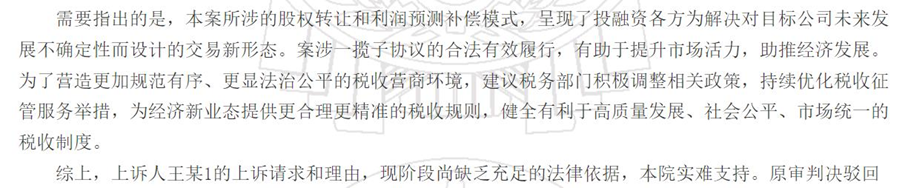

综上,上诉人王某的上诉请求和理由,现阶段尚缺乏充足的法律依据,据此,判决驳回上诉,维持原判。

(图片来源:裁判文书网)

比较罕见的是:法院在肯定“对赌协议”有益性的同时,强调为了实现规范、公平的税收营商环境,建议税务部门调整税收政策,提供更合理更精准的税收规则。同时表明税收的确定性与法定原则优先于个案公平,本院“实难支持”上诉人的诉请。

二、涉税争议的分析

(一)对赌交易是两次交易还是一次交易是上述案例诉争的本源

1、两次交易法观点

该观点认为,股权转让和后续的对赌事项(主要是对赌失败情形)是属于两次交易,应分别进行税收处理。该观点主要依据税收条款:(1)《国家税务总局关于纳税人收回转让的股权征收个人所得税问题的批复》(国税函(2005)130号) 第一条规定:根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例和《中华人民共和国税收征收管理法》的有关规定,股权转让合同履行完毕、股权已作变更登记,且所得已经实现的,转让人取得的股权转让收入应当依法缴纳个人所得税。转让行为结束后,当事人双方签订并执行解除原股权转让合同、退回股权的协议,是另一次股权转让行为,对前次转让行为征收的个人所得税款不予退回。(2)《关于个人非货币性资产投资有关个人所得税政策的通知》(财税〔2015〕41号) 第二条规定:个人以非货币性资产投资,应按评估后的公允价值确认非货币性资产转让收入。非货币性资产转让收入减除该资产原值及合理税费后的余额为应纳税所得额。个人以非货币性资产投资,应于非货币性资产转让、取得被投资企业股权时,确认非货币性资产转让收入的实现。

2、一次交易法观点

该观点认为,初始股权转让和后续的对赌交易安排属于一次交易,对赌协议是股权转让的延续,股权转让方支付的业绩补偿款应与股权转让初始交易对价进行合并税务处理。该观点是从交易实质和事实结果为依据,可参考的理论为最高人民法院《九民纪要》对“对赌协议”定义为估值调整协议,其后续的回购或补偿行为是对初始交易估值的调整。对于投资方与目标公司的股东或者实际控制人订立的“对赌协议”,如无其他无效事由,认定有效并支持实际履行。

此前,虽有东莞市税务局“银禧科技”案、广州市税务局“李菊莲”案等退还个税案的出现,但税务机关对对赌协议支付业绩补偿条款能否退税问题,主流的观点是“两次交易法”,不予退还当初多缴纳的个人所得税。随着上海三中院作出的生效判决,在没有新的税收政策出现前,此种情形的退税势必不会再出现。

(二)附业绩补偿条款的转让型对赌协议各方税收政策分析

1、个人支付业绩补偿能否退税

前文已述。

2、企业支付业绩补偿能否退税

根据国家税务总局公告2010年第6号《国家税务总局关于企业股权投资损失所得税处理问题的公告》的规定,自2010年1月1日起,企业对外进行权益性投资所发生的损失,在经确认的损失发生年度,作为企业损失在计算企业应纳税所得额时一次性扣除。但是,如果企业连续五年没有盈利,不需要缴纳企业所得税,则业绩补偿导致的税收损失不能作为税前扣除。

3、个人收取业绩补偿应否纳税

根据福建省税务局2021年6月的答复:个人投资人按照对赌协议取得的补偿款,不属于《个税法》规定的偶然所得,无需缴纳个税。

4、企业收取业绩补偿应否纳税

实务中,从对赌协议中企业取得的相应业绩补偿应如何进行税务处理,存在不同声音。一种观点认为,收到业绩补偿的一方,已经在会计上确认了相关损益,因此按照税会一致的处理原则,该补偿应计入上市公司当年度应纳税所得额,计算缴纳企业所得税。另一种观点则认为,取得业绩补偿的一方,应按取得的补偿数额冲减所取得资产的计税基础,因此该补偿无须缴纳企业所得税。如海南省地方税务局复函(琼地税函〖2014〗198号)中载明,企业在该对赌协议中取得的利润补偿,可以视为对最初受让股权的定价调整,即收到利润补偿当年调整相应长期股权投资的初始投资成本。但是,也有观点认为,根据企业所得税法相关规定,资产的计税基础以历史成本为原则,不得随意进行调整。

所以,各地税务部门口径不一,实践中将其作为企业收入征税者居多。

三、解决路径的初探

基于前述分析,法院虽认可对赌协议的商业逻辑,但奈何税法的滞后性,法院也难以突破税法解释的底线。那么在目前的税收环境下,我们如何能够做到既能发挥“对赌协议”对于经济发展的促进作用,又能实现税收主体之间的税负公平,笔者试作如下分析,以作探讨。

(一)“对赌协议”中交易方案设计

笔者注意到:纳税主体与税务机关目前的主要争议焦点在于股权转让收入的金额以及确认时点上,那么可否在转让款(尤其是结合业绩完成情况而对应的“或有对价”)的计算方式以及支付时间上进行改进。

对赌协议根据“或有对价”的支付时间划分为正向对赌和反向对赌,正向对赌是指受让方预先支付相应转让款,若目标公司完成业绩,受让方追加相应对价。反向对赌是指受让方先行支付全部价款,若目标公司未完成业绩,则转让方需要支付一定的补偿。

在目前的并购实务中,“反向对赌”较为普遍,转让方在目标公司股权转让生效之日即获得全部现金对价或受让方股份,反映了转让方在交易中的强势地位;也有可能是上市公司需要展示并购项目的金额巨大,从而促进股票价格的上涨。然而一旦对赌失败,支付业绩补偿后,转让方如系自然人,个税无法实现退税;转让方如系公司,如果企业处于亏损状态,则由于股权转让损失造成的企业所得税也不得弥补。同时如果受让方为公司,在收到业绩补偿后,还有很大可能要将其作为收入计算缴纳企业所得税。可见“反向对赌”模式缺陷是明显且重大的。

所以笔者考虑不妨可以尝试一下改变交易路径,将反向对赌模式转为正向对赌模式。由于税法中的征税对象必须是确定性的交易。在正向对赌中,交易价款由两部分组成:一部分是确定性的款项,这部分的款项可以作为交易中的基础款项;另一部分是不确定的款项,能否实现须根据目标公司在对赌期间的业绩表现而定。根据《股权转让所得个人所得税管理办法(试行)》(国家税务总局2014年第67号,以下简称“67号文”)第九条关于“纳税人按照合同约定,在满足约定条件后取得的后续收入,应当作为股权转让收入”之规定。在交易达成时在股权转让协议中约定的基础款项需要立即缴税,后者由于金额及时间的不确定,无须在交易达成时立即缴税,待后续金额确定时进行缴税。因此,结合上述案例并从税收风险防控的角度而言,正向对赌模式是一种较为科学且符合税务合理性的模式。

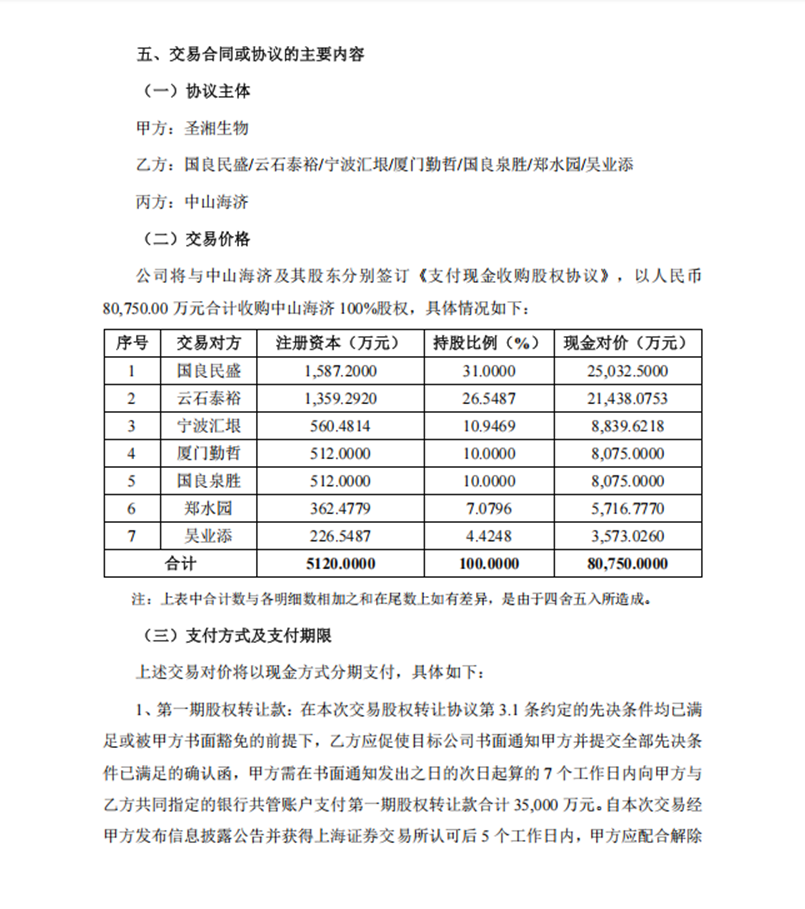

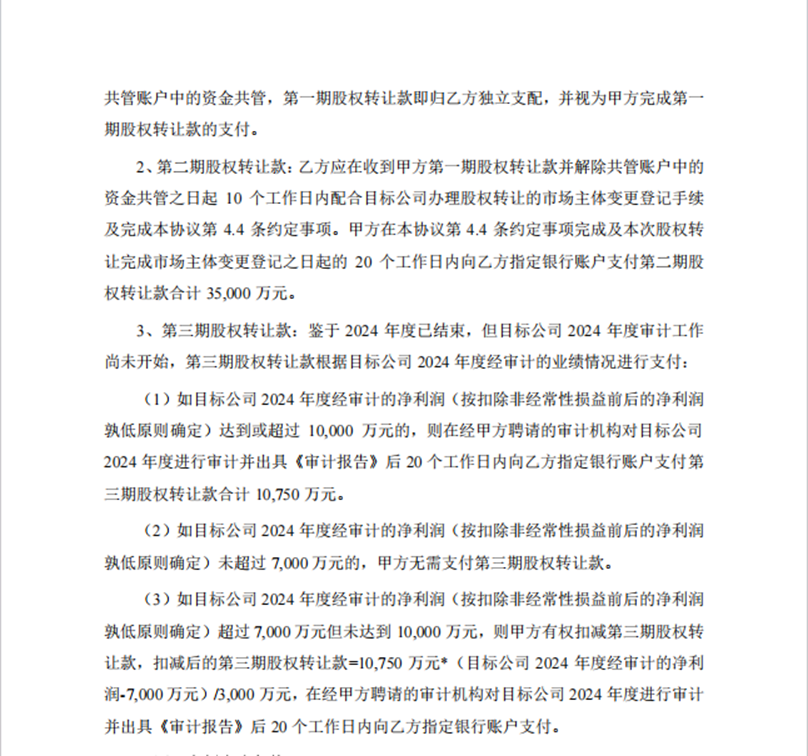

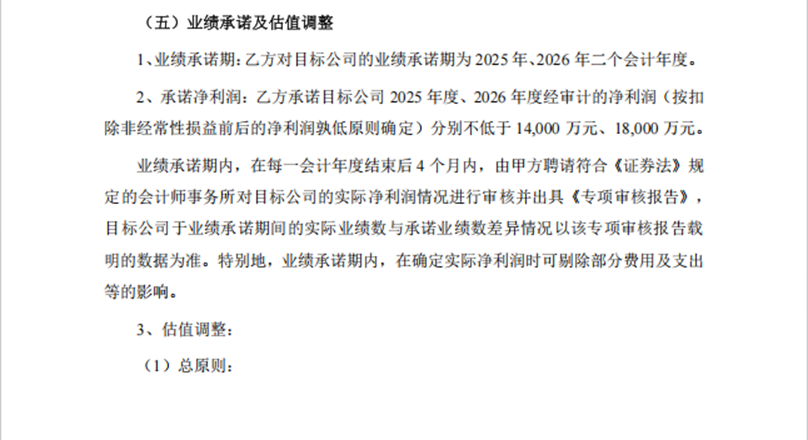

(文末转发:圣湘生物科技股份有限公司关于收购股权的公告第2025-004公告,圣湘生物的正向对赌协议案例值得参考和借鉴)

笔者关注到:有许多财税界同仁提出在“反向对赌”模式下,双方对股权转让价款进行拆分,即约定基本价款后,将“或有对价”约定为履约保证金,暂时作为保证金往来款处理。若对赌成功,转让方将该笔保证金确认收入缴纳税款;如对赌失败,受让方将保证金原来返还给受让方。笔者认为此种做法风险较大,理由如下:首先,根据67号文第八条“转让方取得与股权转让相关的各种款项,包括违约金、补偿金以及其他名目的款项、资产、权益等,均应当并入股权转让收入”之规定 。税务机关关注在股权转让过程中,转让方获取的价款,应收尽收,防止税款的流失,所以转让方收取“履约保证金”后作为往来款的方式,难以获得税务机关的认同。其次,由于“对赌协议”涉及的周期比较长,通常至少需要两三年才能确定对赌的成功或失败;涉及的金额比较大,动辄几亿甚至几十亿元,如将其作为“其他应付款”处理,长期挂账,也大大的增加被税务稽查的风险。

(二)签署“对赌协议”前,与税务机关作必要的沟通

由于目前尚无对赌安排的税收规定,税务机关与纳税人对于是否应缴税及如何缴税存在不同的意见。多数对赌协议的金额极大,一旦产生税务争议,涉税金额也非常大。所以即便采用“正向对赌”模式,交易双方也需要就对赌协议主动咨询税务机关,对于业绩补偿的税务处理方式,尽量争取税务机关的认可。

四、写在最后

在“对赌”的世界里,双方主体除了需要参考咨询机构的专业意见并经过商务谈判从而确定交易对价,还需要法财税专业人士进行交易方案的设计,如此才可能做到:赌赢,双方皆大欢喜;赌输,亦能各安其所!

【以下为协议部分截取】