观韬视点丨醉驾案件辩护思路及要点(二):血样的提取

作者 | 戴凌

责编 | 仲若辛

对涉嫌醉驾人员进行血样提取是醉驾案件最为重要的取证环节之一,该环节直接体现了行政和刑事两种法律的衔接性,如果违法或不规范地提取嫌疑人血样,将直接影响醉驾案件的核心证据——血液酒精含量鉴定意见的合法性和客观性。2024年8月1日,GB19522-2010《车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阈值与检验》被GB19522-2024替代,新国标GB19522-2024删除了原国标中5.3.1条对血样提取、封装、保存、送检的要求。按照两高两部《关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见》第八条之规定,律师在办理醉驾案件时应从公安部、司法部有关道路交通安全违法行为处理程序、鉴定规则等规定的角度去审查醉驾嫌疑人血样的提取、封装、保管、送检、鉴定等环节,这要求醉驾案件的辩护律师在审查案件血样的提取环节时必须熟悉GA/T1556—2019、《道路交通安全违法行为处理程序规定》等规范规定,同时辩护律师还应认识到:醉驾案件中血样的提取不仅需要遵循行政、刑事法律的相关规范,更要符合临床医学检验相关行业标准的要求,合法性与科学性缺一不可。

一、血样提取的地点和人员

笔者在《醉驾案件辩护思路及要点(一):血检前的行政执法环节》一文中已经论述过:强制提取血样是一种限制人身自由的行政强制措施,应按照《道路交通安全违法行为处理程序规定》和《行政强制法》的规定,由两名交通警察将嫌疑人带到医疗机构提取血样并开具行政强制措施凭证,在此不再赘述。

关于血样提取的地点和人员要求,公安部有以下规范和规定:

GA/T1556—2019《道路交通执法人体血液采集技术规范》第2.1.1条规定:“活体血液样本提取宜在医疗机构进行,不具备在医疗机构提取血液样本条件的,可以在实地进行提取”;第2.1.2 条规定:“活体血液样本的提取,应当由具备相应资质、能力的医务人员、法医或者其他专业人员进行”。

《道路交通安全违法行为处理程序规定》第三十六条第(一)款规定:“将车辆驾驶人带到医疗机构提取血样,或现场由法医等具有相应资质的人员提取血样”。

公安部《交通警察道路执勤执法工作规范》附件1.查处酒后驾驶操作规程.第二条第(五)款中规定“应当立即固定不少于两份的血液样本……或带至县级以上医院固定不少于两份的血液样本”;

按照上述规定,提取涉嫌醉驾人员的血样,应当在现场或县级以上医院由具备相应资质、能力的医务人员、法医进行。现今实务中大部分醉驾案件嫌疑人是由办案人员带至县级以上医院提取血样,极少有现场取样的情形。如律师在案件中发现嫌疑人在非现场、县级以上医疗机构的地点或被不具有相应资质的人员提取血样,应大胆质疑抗辩,要求排除该案中违法提取的血样。

二、含醇类皮肤消毒剂的思辨

在醉驾案件中,抽血前使用的皮肤消毒液是否含醇是最常见的争议问题。已经失效的GB19522-2010《车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阈值与检验》曾在5.3.1条规定:“不应采用醇类药品对皮肤进行消毒”;GA/T1556—2019《道路交通执法人体血液采集技术规范》第2.1.4条规定:“提取血液样本时,皮肤消毒剂宜使用不含醇类的聚维酮碘、0.1%苯扎氯铵溶液、0.1%苯扎溴铵溶液、1.0%醋酸氯己定溶液、双氧水(20%)及不含乙醇的碘伏溶液,不应使用含醇类或其他挥发性有机物的消毒剂。”上述规定考虑了醉驾案例中使用含醇类消毒剂进行皮肤消毒后发生血样污染从而导致血液酒精含量检测结果数值升高的情形,而早年间各地因使用含醇皮肤消毒剂导致案涉血液酒精含量鉴定意见被排除的案件甚多。

早在2020年前,全国就有多个地方在办理具有使用含醇皮肤消毒剂情节的醉驾案件时进行过侦查实验,实验结果大多认为:使用含醇类的消毒液对皮肤进行消毒未影响血液酒精含量或对血液酒精含量影响极小,而案件最终处理结果大多为相对不起诉。

好景不长,两高两部联合发布《关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见》后不久,参与制定过血液酒精含量检测新规(GB/T42430-2023)的上海市公安局交通警察总队课题组与最高人民检察院第一检察厅课题组不约而同地在《中国应用法学》(2024年03期)发表了相关文章(《办理醉驾案件血液酒精含量检测与鉴定相关问题研究》、《醉驾新规的诉讼法解读及其对完善我国轻罪案件诉讼程序的启示》),均认为“通过侦查实验等方式证明使用醇类消毒液消毒对血液的污染极小,甚至可以忽略不计”。同时随着各地醉驾治理的规范化,执法部门在提取嫌疑人血样时使用统一采购的一次性采血器材,也基本杜绝了使用含醇皮肤消毒剂的问题,醉驾案件中出现使用含醇皮肤消毒剂的情况将越来越少。即使仍存在使用含醇皮肤消毒剂的情形,按照最高检在《“两高两部”《关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见》的理解与适用》中“以醇类酒精消毒为例,在不少案件中,通过侦查实验等方式证明醇类酒精消毒对血液的污染极小,甚至可以忽略不计。如果血液实测结果高于80毫克/100毫升或者是150毫克/100毫升较多,对于这种情况不应将相关证据直接排除”的观点,笔者认为:今后在司法实务中主张血样被含醇类皮肤消毒剂污染进而排除血液酒精含量鉴定意见的可能性将大大降低。

三、一次性采血器材与采血部位

GA/T1556—2019《道路交通执法人体血液采集技术规范》第2.1.3条规定:“提取活体血液样本时,宜使用专用的一次性采血器材,参见附录 A。”该规范附录A(资料性附录)一次性采血器材A.1组成规定:“一次性采血器材包括一次性采血针、不含醇类或其他挥发性有机物的消毒棉球或消毒剂、具有唯一性编号的真空抗凝采血管、A/B管标签、血样密封物证袋。”

GA/T1556—2019《道路交通执法人体血液采集技术规范》第2.1.6 条规定:“血液样本宜提取上肢外周静脉血液。”

虽然上述规范中对使用一次性采血器材和提取上肢外周静脉血液仅是用“宜”进行推荐性规范,但辩护律师仍需注意:如提取血样时出现了使用非一次性采血针(一次性负压采血管)、采血部位被污染后未清洁消毒或采血部位有暴露性创口等情形,则提取的血样不能排除被污染的可能,将导致无端出现酒精血液含量值或血液酒精含量值异常增高的结果。

四、血样提取容器与采血操作要求

1、抗凝采血试管

GA/T1556—2019《道路交通执法人体血液采集技术规范》第2.1.5条规定:“血液样本提取容器应使用有效期内加抗凝剂的具塞干试管。”该规范对提取待检血样的容器作出了明确要求:(1)必须添加抗凝剂;(2)容器及抗凝剂应在有效期内;(3)容器能用瓶塞密封以防血液被泄露、污染。

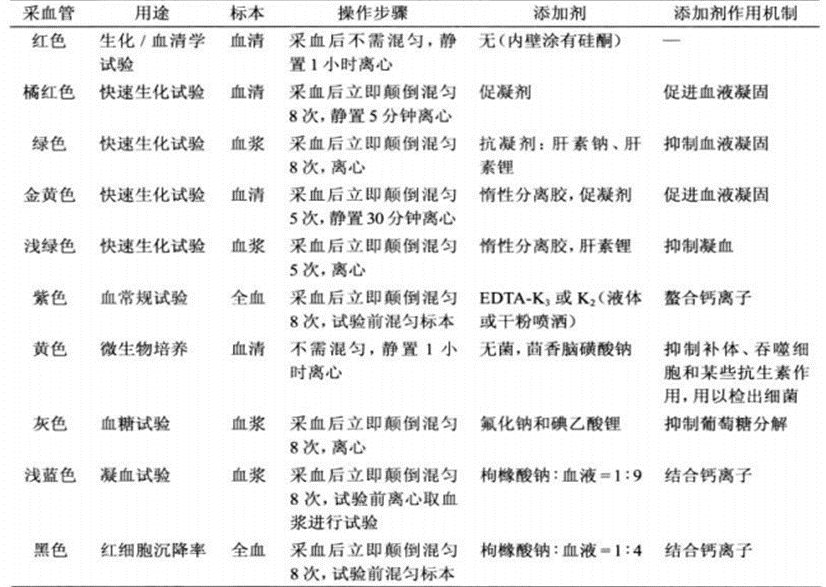

全血指将人体内血液采集到容器中所形成的混合物,包括血细胞和血浆的所有成分,血清指血浆除去纤维蛋白原后的胶状液体。根据医学研究,酒精在血浆、血清中的量值要高于在全血中的量值,因此在血液酒精含量鉴定中,检材“血液”特指的是全血。如果不在待检血样中添加抗凝剂或者错误的添加促凝剂,“将造成血液中的红细胞等有形细胞迅速凝结析出血清成分,而检测血清成分的结果可能高于全血的血液样本中真实的酒精含量值,甚至可能高于实际酒精含量的 50%”(引自上海市公安局交通警察总队课题组《办理醉驾案件血液酒精含量检测与鉴定相关问题研究》)。因此,如何识别案件中是否正确的使用含有抗凝剂的采血管对醉驾案件的辩护工作十分重要,此时辩护律师需要根据录音录像及卷宗中关于采血管的照片、表格,按照国家卫健委及医学届对采血管的相关标准和文献进行核查。

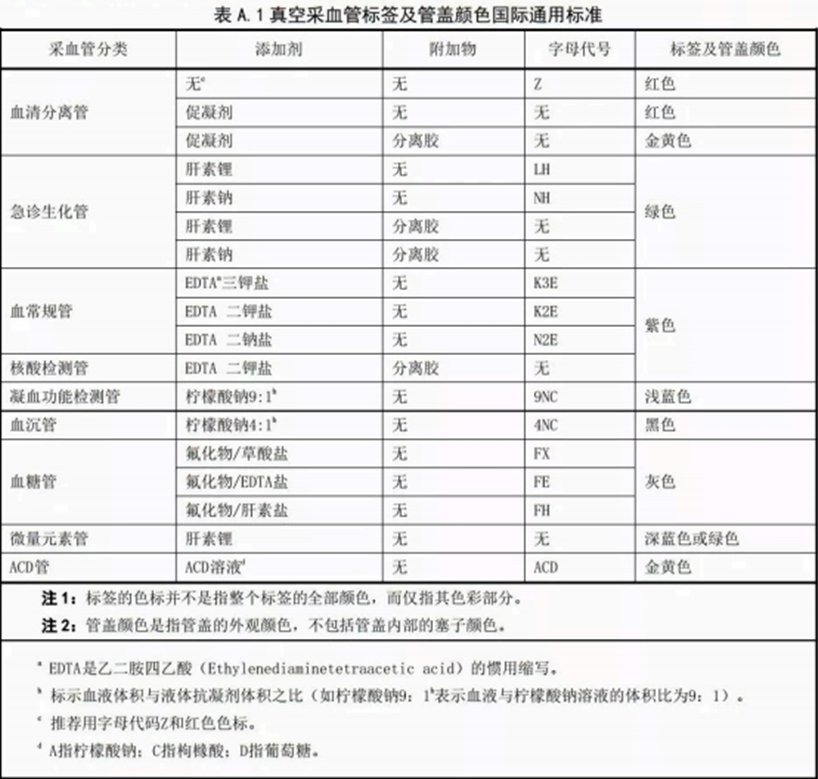

真空采血管的性能验证(WS/T 224-2018) 附录A

(《临床检验基础》第五版 P8)

在采血管中添加抗凝剂的目的是为了通过检验获取最接近采血时刻血液中的乙醇含量,醉驾案件中常用的抗凝剂有EDTA类、肝素类、氟化钠类和柠檬酸钠类抗凝剂。根据国内相关实验室研究,使用含EDTA类和肝素类抗凝剂的采血管时血液乙醇含量测定结果最接近准确值,在这二者中:使用EDTA类抗凝采血管的检测结果略低于准确值,使用肝素类抗凝采血管的检测结果则略高于准确值,同时EDTA类抗凝剂的化学稳定性更高,因此EDTA类抗凝采血管理应是醉驾案件采血容器的首选。除此之外,无论案件中使用的是何种抗凝采血管,辩护律师应通过采血管管身或包装上的信息去核查该采血管在使用时是否在其有效期内,并通过提取血样时的录音录像审核采血人员是否正确使用了采血试管。

2、摇动混匀

GA/T1556—2019《道路交通执法人体血液采集技术规范》第2.1.6条规定:“提取到具塞干试管中的血液样本,应轻轻摇动,与抗凝剂进行充分接触后,当场装入物证密封袋,并封存。”

WS/T225-2024《临床化学检验⾎液标本的采集与处理》4.1.2.2条(d)款规定:“对于含添加剂的采血管,采血后应立即轻柔颠倒混匀数次。如同时采集多管血液,可在下一个采血管采血时混匀该管血液。为避免溶血,不得以剧烈震荡方式混匀血液。”

按照上述规范,醉驾案件嫌疑人的血液提取到抗凝采血管后,需立即轻轻摇动试管,使血液与试管中的抗凝剂充分接触,防止试管中的血样凝结致使血液酒精含量值异常增高。

关于摇动次数,虽上述规范、标准未予详细要求,但实务中部分办案机关会将该地区使用的采血流程规定附在案件的刑事侦查卷宗中,大多规定如“采血后及时颠倒混匀6-8次,动作要轻缓。”概因提取血样属于临床医学的范畴,必须遵循临床医学的技术规范要求,《临床检验基础》P8对此的要求是“加有抗凝剂的采血管需要立即颠倒混匀8次”。如果未按该要求操作,可能导致采血管中凝血物质大于15%,而司法鉴定机构在接收血液样本时如发现采血管中凝血物质大于15%可以拒绝接受血样或明确告知委托单位血液样本检测可能影响结果;强行对其进行鉴定的,辩护律师应以“送检材料、样本来源不明,或者因污染不具备鉴定条件的”为由要求排除该鉴定意见。

3、血样提取量的要求

GA/T1556—2019《道路交通执法人体血液采集技术规范》第2.1.6条规定:“提取的血液样本应分为A管和B管,其中一管用于检测,一管用于复核备用,每管中采血量应不少于2mL。”

WS/T225-2024《临床化学检验⾎液标本的采集与处理》4.1.2.2条(c)款规定:“所有含添加剂的采血管均应采集到规定的体积,真空采血管的采血量会受到大气压力、环境温度、储存时间等因素影响,采血后宜通过目测的方式确保采血量准确。”

上述规范已对醉驾案件中的血样采集量作出了非常详细的规定,血样应分A、B管,每管中的采血量应不少于2ml。在实务中,辩护律师应首先查看血样提取过程的录音录像,核查采血人员、办案人员是否现场检查了血样提取量,再核对卷宗中采血管照片的血样提取量、份数、编号是否与血样提取登记表、鉴定委托书、流转记录表、鉴定意见等文书中记载的完全一致。如果经审查核对后发现血样提取量、份数、编号的记载前后不一致,说明该案血样的同一性和不受污染性无法得到证实,不能排除合理怀疑,血样和由此作出的血液酒精含量鉴定意见则不得作为定案依据。

五、血样提取过程录音录像的审查

两高两部《关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见》第七条规定:“办理醉驾案件,应当收集以下证据:(四)......提取与封装血液样本等环节的照片,并应当保存相关环节的录音录像资料”;第八条规定:“公安机关提取、封装血液样本过程应当全程录音录像”。

醉驾案件的卷宗中通常会附有血样提取过程的录音录像,如发现缺少录像,应立即联系检察院、法院申请调取。在审查血样提取过程的录音录像时,应重点关注:该录像的拍摄是否连续不间断,血样提取的地点、人员是否符合规定,办案人员的身份是否合法,是否使用了一次性采血器材,采血过程是否按规范的要求进行(如采血管的标签管盖颜色、提取血样后是否有摇晃试管的肢体动作、是否目视检查采血量等)。由于血样的提取大多在夜间进行,光线较为昏暗,加之办案机构执法记录仪的清晰度有限、拍摄角度不合理,血样提取过程中的部分细节有时无法通过录像完全展现,这就需要辩护律师通过卷宗中的其他证据材料或申请检察院、法院调取相关证据进行综合的分析印证。

由于篇幅原因,笔者将在下期与大家探讨 醉驾案件的辩护思路与要点(三):血样的封装、保存与送检

上述内容,系笔者个人的经验与观点,必然无法涵盖醉驾案件辩护实务的所有环节与问题,亦不能作为正式法律意见和建议,如有不当之处还请批评指正。