观韬视点 | 业主委员会筹备组成立过程中的法律问题研究——以资格审查、选举机制与角色转换为视角

作者:张琦

引言:业主自治作为基层社区治理的核心环节,其有效实施直接关系到数亿城镇居民的切身权益。在业主自治组织架构中,业主委员会(以下简称“业委会”)作为业主大会的执行机构,承担着监督物业服务、管理公共收益等重要职责。而业委会的合法产生,必须经过筹备组这一临时性组织的规范运作。我国《中华人民共和国民法典》第二百七十七条明确规定:“业主可以设立业主大会,选举业主委员会……地方人民政府有关部门、居民委员会应当对设立业主大会和选举业主委员会给予指导和协助”。《物业管理条例》第十条进一步规定:“同一个物业管理区域内的业主,应当在物业所在地的区、县人民政府房地产行政主管部门或者街道办事处、乡镇人民政府的指导下成立业主大会,并选举产生业主委员会”。这些规定为筹备组的设立提供了基本法律框架。

然而,在实务操作中,筹备组的成立过程却面临诸多法律困境。本文聚焦以下三大核心问题:筹备组成员资格审查的责任主体不明、票数计算规则缺失导致选举争议、筹备组成员转任业委会候选人的资格冲突。通过对《山东省物业管理条例》《济南市物业管理条例》等地方立法的剖析,结合全国各地典型案例的梳理,提出完善筹备组制度的法律建议,以期为业主自治制度的健康发展提供理论支撑。

关键词:筹备组 资格审查 选举机制 限制规则

一、筹备组成员资格审查的法律责任主体

(一)身份审查的法律真空与现实困境

筹备组作为业主大会成立的临时性组织,其成员资格直接关系到后续业委会选举的合法性与公信力。根据《物业管理条例》规定,筹备组通常由业主代表、建设单位代表以及街道办或居委会代表组成。其中业主代表的产生方式、参选业主的身份真实性及其所代表房屋的专有部分面积由谁负责审查,国家层面立法却处于真空状态。

实务中,这一法律真空导致诸多问题:首先,身份虚假申报现象时有发生。例如在赣州南康区某小区案例中,业主投诉“筹备组成员带领非业主筹备组成员夜间上门扫楼拉票”,甚至出现“业主不在家时,直接让家里的老人、小孩签字投票”的情况。其次,产权比例真实性存疑。部分业主通过虚报专有面积来扩大投票权重,而现行制度缺乏有效的核查机制。最后,行为资格审查缺失,对于自荐和推荐业主是否履行《物业管理条例》第七条规定的相关义务,缺乏有效监管。

(二)街道办的法定职责与审查义务

从行政法视角看,街道办作为基层政权组织,对筹备组成立负有法定指导职责。《济南市物业管理条例》第二十六条规定,“筹备组由七人以上单数组成,组长应当由街道办事处、镇人民政府派员担任,负责主持和召集筹备组工作”。这一规定不仅赋予街道办程序监督权,更隐含了实质审查义务。因为无审查则无组建,身份核实是筹备组成立的必要前提。

具体而言,街道办的审查义务应当包含三大核心内容:

1.身份真实性审查:通过不动产登记信息核对业主身份;

2.产权比例验证:核实业主所代表专有部分面积的真实性;

3.行为资格审查:核查候选人是否存在法律禁止情形。

需要注意的是,落实以上审查义务,势必大大加重街道办的工作量,考虑当前基层工作人手不足的现状,对于筹备组成员的推选过程,往往存在大量缺乏监管的不规范现象,也为后期业委会选举埋下隐患。

二、筹备组候选人争议的解决路径

(一)协商优先原则与协商机制失灵

当自荐或推荐的筹备组成员人数超过规定名额时,《济南市物业管理条例》第二十六条第二款规定“筹备组中的业主代表应当通过业主推荐或者自荐的方式产生。被推荐或者自荐人数较多的,应当由业主协商确定;协商不能确定的,根据获得推荐的人数多少确定,人数多者优先,人数相同的,以面积多者优先。”该制度设计初衷在于通过民主协商达成共识,避免票数竞争。然而在超大型社区实践中,这种协商机制往往面临失灵风险。

例如在济南某大型社区筹备组成立过程中,因参选人数众多、业主意见分歧严重,不同代表之间发生激烈冲突,不断通过举报、上访等方式给当地街道、居委会施加压力,导致业务会筹备工作陷入僵局。这一案例凸显了协商机制在大型社区的局限性:一方面,业主群体庞大导致协商成本激增;另一方面,利益多元化使共识难以达成。

(二)票数计算规则缺失的法律漏洞

当协商不成时,各地对筹备组成员选举的票数计算规则存在显著差异。具体包括:

1.无明确计票规则。如《山东省物业管理条例》《济南市物业管理条例》仅规定业主委员会“实行差额选举的差额比例由业主大会议事规则确定”,但对筹备组选举只字未提。

2.计票主体不明。票数统计应由街道办主导还是业主推选代表实施,缺乏统一规定。

3.监督机制缺位。对计票过程的第三方监督、异议处理程序等关键环节均未规范。

这种法律漏洞直接导致实务争议频发。例如在荆州市某小区案例中,业主对选票统计结果提出尖锐质疑:“现场进行开票、唱票、计票的相关人员与业主大会公告载明的相关人员完全不符”“小程序投票没有截止日期,至今为止仍然能够参与投票”“唱票现场载明的统计结果为同意票936票……但是公告的结果是同意票1073票”。这种票数差异现象暴露了计票环节的严重不规范。

(三)街道办主导的计票程序构建

基于行政指导原则,笔者认为街道办应当承担计票程序的组织责任与结果确认责任。具体制度设计应包含三大环节:

1.计票监督组。由街道办工作人员、业主代表(非候选人)及第三方(如律师或公证机构)共同组成。在济南市物业收费管理实践中,政府要求“普通住宅在销售前,建设单位应当拟定物业服务方案,依法选聘物业服务企业……并于合同签订之日起10日内报送所在地行政审批部门备案,住建部门和发改部门应按照备案信息依法履行监管责任”。这种备案监管思维可延伸至票数统计领域。

2.双轨计票机制。采用“线下纸质票+线上电子票”并行计票。电子投票系统应设置“不可逆的区块链存证技术”,确保投票记录不可篡改。

3.异议处理程序。建立“公示-异议-复核”机制。统计结果公示期不少于7日,异议期内由街道办对争议选票进行复核并书面答复。

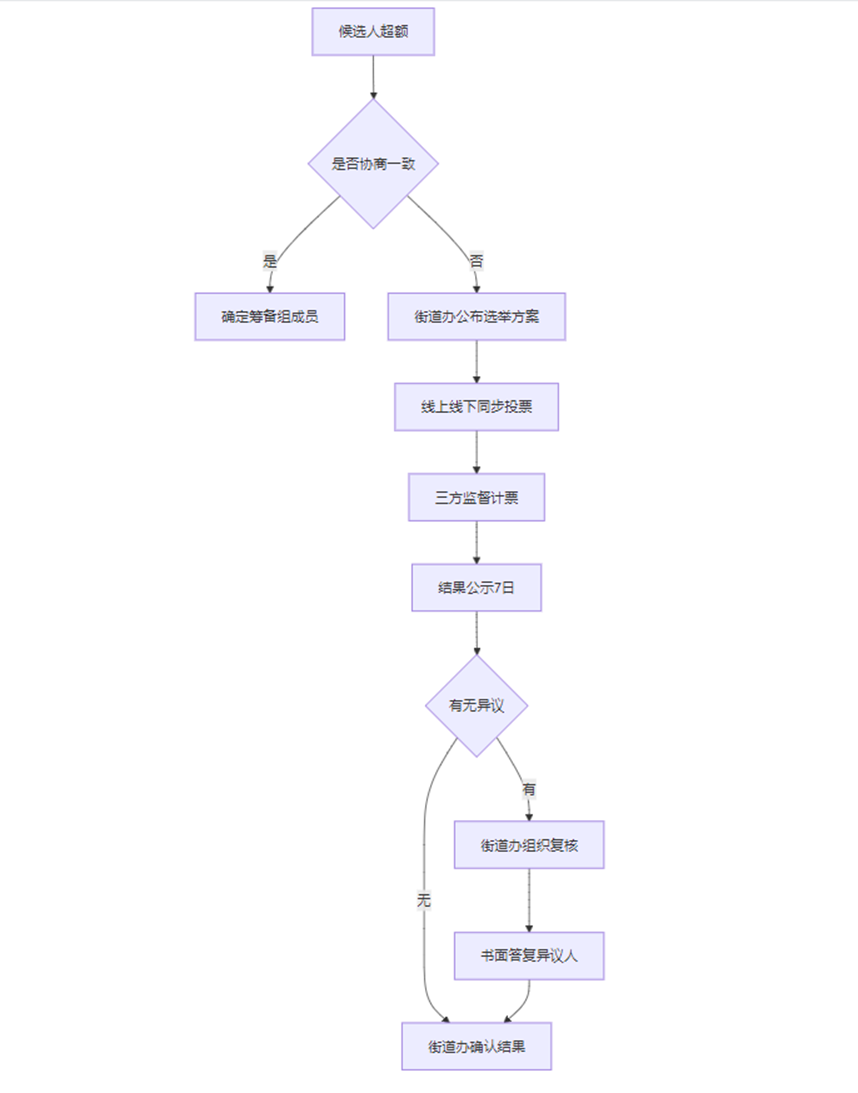

图:筹备组票数争议解决流程图

三、筹备组成员转任业委会候选人的资格冲突

(一)角色混同的风险与弊端

筹备组成员能否参选后续业委会,是实践中争议最大的法律问题之一。支持者认为筹备组成员熟悉小区情况,具有工作连续性优势;反对者则指出这会导致“既当裁判员又当运动员”的角色冲突。从法律视角看,这种角色混同至少带来三重风险:

1.程序公正性受损。筹备组负责制定选举规则、资格审查等关键工作,若成员转任候选人,可能利用规则制定权为自身参选谋利。

2.信息不对称加剧。筹备组成员掌握业主清册、投票意向等敏感信息,参选时可能不当利用这些信息获取竞争优势。

3.公众信任度降低。角色混同易引发业主对选举公正性的质疑。

(二)立法模式比较与选择

针对这一问题,各地立法呈现三种截然不同的模式:

1.绝对禁止模式。比如《深圳经济特区物业管理条例》第二十条规定:“筹备组成员不得担任首届业主委员会委员”;该立法目的就是保障选举程序公正,防止筹备组成员操控选举。

2.相对限制模式。《合肥市业主大会和业主委员会指导规则》第十五条规定,“筹备组中业主代表成为业主委员会委员候选人后,不再担任筹备组成员,由候补业主代表接替”。《长沙市业主大会成立和召开工作指导程序》第一条第五项规定,“筹备组中的业主成员被提名为候选人的,其在筹备组中的工作自行终止;由此造成筹备组工作人员缺额需要补充的,由筹备组从推选结果中依次递补”。该规定为筹备组成员参选提供了可能路径。

3.完全开放模式。其他大部分省、市级条例中,未对筹备组成员当选业委会候选人设置任何限制,将决定权完全下放至业主大会。其实原因也显而易见,实务中,不少小区在成立业委会的时候,也会遇到大家都不愿意报名参加业委会的这种情况。任何一个团体,既有能力又很热心的业主数量其实并不多。如果在立法层面禁止筹备组中的业主竞选业委会,这在一定程度上也会限制那些已经参加了筹备组的工作,又想加入业委会的业主,参与共同治理好本小区的良好意愿。

(三)回避制度的构建与实施

笔者认为,基于程序正义原则,应建立筹备组成员参选业委会的回避制度,具体设计如下:

1.冷却期制度。筹备组成员不得参加首届业务会候选人竞选,需在筹备工作结束后间隔一届(3~5年)方可参选。

2.职能隔离机制。允许筹备组成员参选,但必须全程回避与自身资格审查、竞选规则制定等利益关联事项的决策。在江苏省规定中,业主委员会“候补委员可以列席业主委员会会议,不具有表决权”,这种有限参与机制可资借鉴。

3.信息公开要求。筹备组成员若参选业委会,必须主动公开其在筹备阶段的工作内容及可能存在的利益冲突。

四、制度完善建议:构建三位一体的法律解决方案

(一)明确街道办审查责任与审查标准

针对资格审查责任真空,建议修订《物业管理条例》时增设专门条款:

1.审查主体法定化。规定“筹备组业主代表的资格由街道办事处(乡镇人民政府)负责审查,房地产行政主管部门提供产权信息核查支持”。

2.审查程序规范化。建立“实名公示-异议期-核查答复”机制,审查结果公示7日,异议由街道办在10日内书面答复,同时,异议人可以申请查验票根。

(二)建立票数计算的三方监督机制

针对票数计算争议,建议构建“街道办主导-业主参与-专业监督”的三方制衡机制。

1.计票规则法定化。将业主协商机制后置,在立法中明确“筹备组业主代表按照自荐、推荐人数计票,采取一人一票规则,按得票数从高至低确定当选人;得票相同则专有部分面积大者当选,仍相同则协商确定”。

2.监督主体多元化。规定“计票过程应由街道办工作人员主持,业主代表(非候选人)现场监督,鼓励引入公证机构或律师见证”。

3.电子系统标准化:推广上海市“社区云”经验,将“业委会组建换届和日常运作相关政策服务包电子版共享至街镇、社区”,开发统一的电子投票系统,设置不可篡改的区块链存证功能。

(三)设立筹备组成员参选业委会的限制规则

针对角色冲突问题,应采取“有限禁止+回避制度”:

1.时间限制:设置“筹备组成员在筹备工作结束后三年内不得参选同一物业管理区域的业委会”。

2.职能回避:允许特殊情况下参选,但必须全程回避与自身资格审核、选举规则制定等相关的决策事项。

3.信息披露:强制要求参选时公开其在筹备阶段的工作内容及可能影响选举公正性的信息。

五、结语:构建程序正义导向的筹备组制度

习近平总书记指出,要把更多资源、服务、管理放到社区,为居民提供精准化、精细化服务,切实把群众大大小小的事办好。在法治中国建设背景下,业主委员会筹备组制度的完善不仅关乎基层社会治理效能,更是“全过程人民民主”在微观层面的生动实践,而业主委员会筹备组的规范运作正是基层社会治理法治化的缩影,只有筑牢程序正义的基石,业主自治才能真正实现“维护业主合法权益,促进社区和谐稳定”的立法宗旨。